このページでは、お尻の痛み臀部痛の原因について書いています。

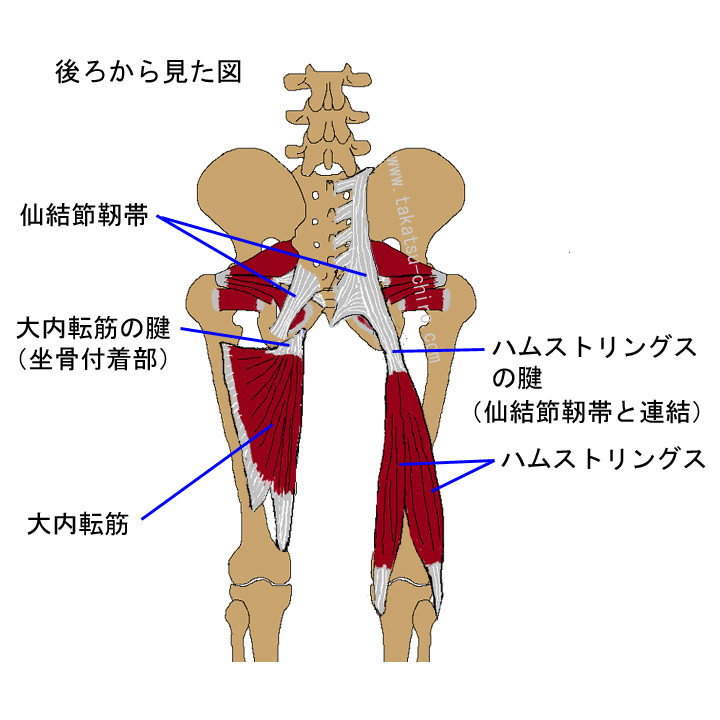

仙腸関節機能障害

仙腸関節機能障害からくる痛みの領域を下図に示します。

臀部の痛みが仙腸関節機能障害の関連痛である場合、仙腸関節の機能を改善することで臀部の痛みが解消されます。

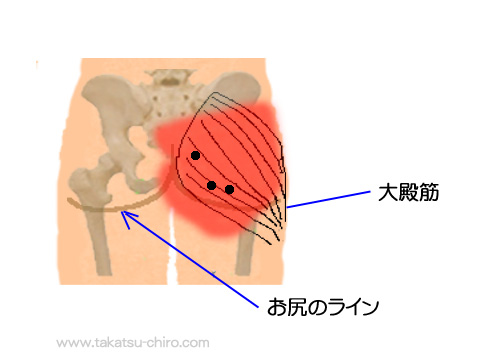

筋トリガーポイントの関連痛

トリガーポイントとは、筋肉の一部が縮んで硬くなった筋硬結で、押すと痛みがあるポイントです。

トリガーポイント関連痛は該当の筋肉と離れた部位にも出ます。

臀部にトリガーポイント関連痛(赤い部分)を起こす可能性のある筋肉を以下に示します。

座るとお尻が痛くなってくる場合

立っていたり、寝ているときは、痛くならないが椅子に座っていると段々痛みが強くなってきて座っていられなくなる、というような場合、

椅子が合っていない、

元々の悪い姿勢、

どこかに関節の可動制限がある、

お尻やももの筋肉が短縮して硬くなっている、

お尻やももの筋肉が痩せて弱化している、

などが考えられます。

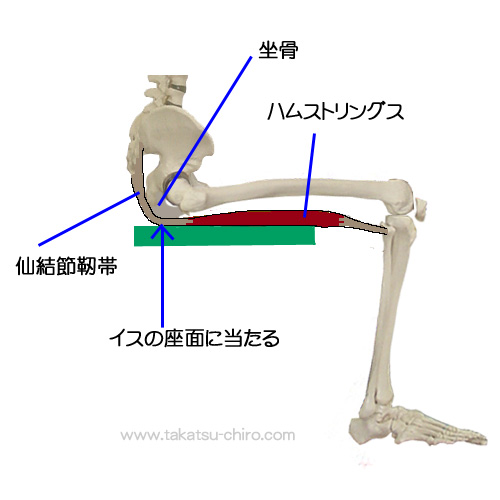

椅子が合っていない

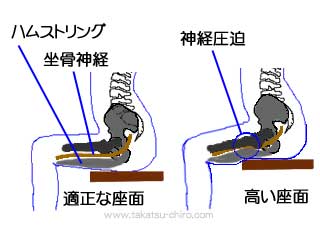

座面の高い椅子に座ることで、大腿骨とハムストリングス(大腿裏の筋肉)の間を通る坐骨神経が圧迫され痺れが出ることがあります。

繰り返すことで坐骨神経が炎症を起こすと痛みに変わる可能性があります。

悪い姿勢

元々姿勢が悪く、座ると骨盤の片側に体重が掛かるような場合、

仙腸関節が歪み、仙腸関節機能障害の関連痛を起こしたり、

筋肉に過負荷がかかり筋トリガーポイント関連痛が出ている可能性があります。

筋肉が短縮して硬くなっている

お尻の奥にある股関節の外旋筋が硬いと、椅子に座ることで更に筋肉内の血管が圧迫され、

血行不良になりブラジキニン(痛みを引き起こす化学物質)が滞留することで痛みを発したり、

坐骨神経を圧迫し坐骨神経痛を発症(梨状筋症候群)します。

筋肉の衰えからくるシビレ

お尻の筋肉が痩せると、座ったときに坐骨神経の圧迫が強くなり、お尻や大腿裏、下腿に痛み(坐骨神経痛)やシビレが出ることがあります。

この場合、椅子の高さを調整したり座面を軟らかい物に変えると症状が治まることもあります。