猫背矯正前と矯正後(ビフォーアフター)

猫背を治すには、理想的な姿勢から外れている箇所を見極め調整していきます。

猫背で背中が丸いからといって背中だけ真直ぐにすれば良い姿勢になるわけではありません。

- 1. 色々な姿勢の例

- 2. 猫背と骨盤の傾きの関係

- 3. 猫背やストレートネックになる原因

- 4. 猫背の健康への影響

- 5. 猫背に関係する筋

- 5.1 首と体幹の筋

- 5.2 上部頸椎の筋

- 5.3 肩の筋

- 6. 猫背矯正・姿勢矯正の施術

- 6.1 姿勢の評価

- 6.2 関節の評価

- 6.3 筋の評価

- 6.4 関節の可動化

- 6.5 筋の調整

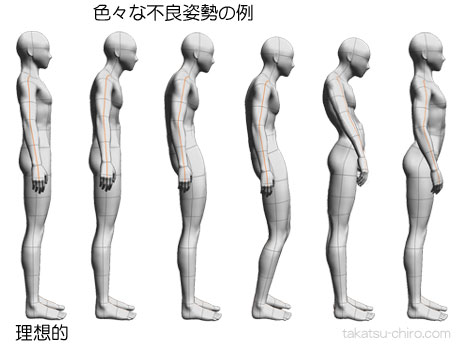

1. 色々な姿勢の例

不良姿勢には、猫背の他にも色々な形があります。

下図は、横から見た、良い姿勢と色々な不良姿勢の例です。

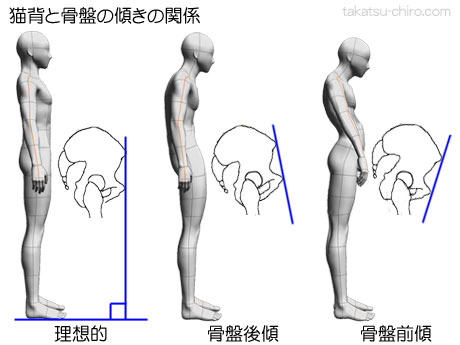

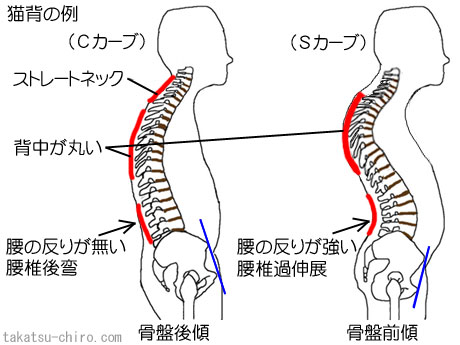

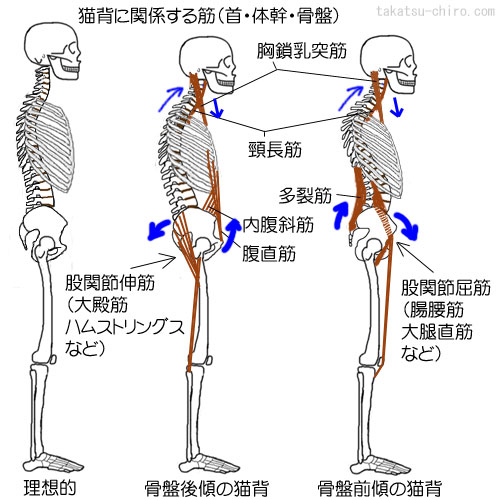

2. 猫背と骨盤の傾きの関係

骨盤の傾きによって腰椎の弯曲が変わります。骨盤が後傾すると腰椎が後弯し、骨盤が前傾すると腰椎の前弯が強くなります。

猫背は大きく、骨盤が後傾したタイプの猫背と骨盤が前傾したタイプの猫背に分かれます。

骨盤が後傾したタイプの猫背は、腰椎が平坦になり腰から首まで緩やかな弯曲になります。

骨盤が前傾したタイプの猫背は、腰椎の反りが強くなり胸椎の弯曲はより強くなります。

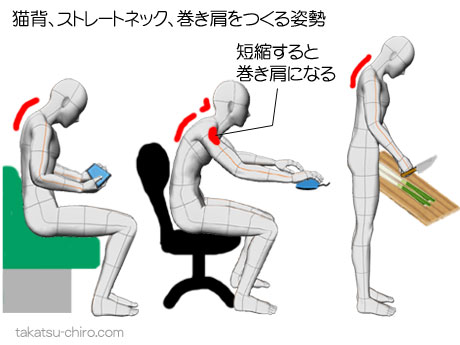

3. 猫背になる原因

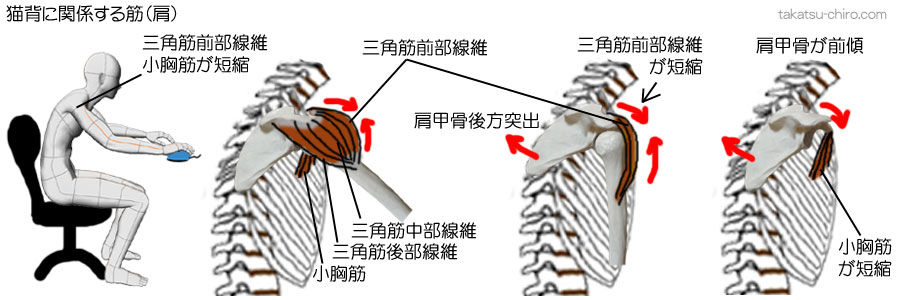

猫背のほとんどは悪い姿勢を長時間とることで関節や筋(筋肉)に癖がつくのが原因です。

下を向いている時間が長いと、首の反りがなくなりストレートネックになります。

腕を前に伸ばしている時間が長いと、三角筋前部や小胸筋が短縮し肩甲骨が前傾、巻き肩になります。

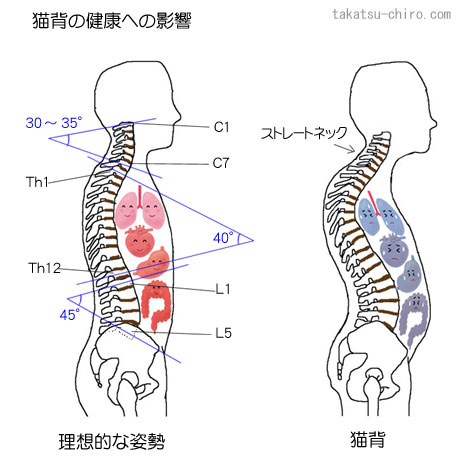

4. 猫背の健康への影響

猫背になることで、体幹が歪み内臓が圧迫されます。また背骨が歪むことで感覚神経、運動神経、自律神経にも影響します。

胸郭が狭くなると心臓や動脈が圧迫されます。

鳩尾のあたりが凹むと胃が圧迫されます。

そのため原因不明の胸の痛みや自律神経失調症など、思わぬ病気を発症する可能性があります。

猫背だと胸郭がしぼんだ状態になるため慢性的に肺活量が少なくなります。

肺活量が少ないと十分な酸素を取り込むことができず、寝ても寝ても疲れが取れなくなります。

猫背では、頭が前に出ることで首肩の筋が緊張して慢性的に凝りやすくなります。

また、顎が上がるためストレートネックとなり、首と頭の付け根の後部が圧縮されます。ここで後頭神経が圧迫され頭部神経痛(後頭部の頭痛)を引き起こすことも考えられます。

5. 猫背に関係する筋

姿勢に関係する筋(筋肉)に癖がつき、短縮して硬くなったり、伸長され弱くなると、良い姿勢をとろうとしてもできなくなります。

5.1 首と体幹の筋

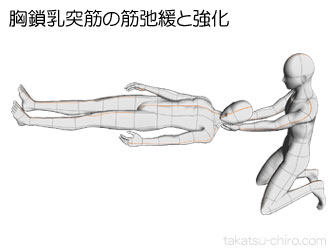

胸鎖乳突筋

胸鎖乳突筋が収縮すると頭が前に出ます。

左右の片側の収縮では頭を側屈、対側回旋(反対側へ回旋)します。

首が固定されると胸骨と鎖骨を持ち上げます。

頸長筋

頸長筋は、首を屈曲します。

左右の片側の収縮では首を側屈、対側回旋します。

腹直筋

腹直筋は腰仙関節で骨盤を後傾します。

また、体幹を屈曲(丸め)します。

左右の片側の収縮では体幹を側屈します。

外腹斜筋

外腹斜筋は腰仙関節で骨盤を後傾します。

また、腰仙関節で骨盤を挙上、同側回旋します。

体幹を屈曲、側屈、対側回旋します。

腹圧を高めます。

内腹斜筋

内腹斜筋は腰仙関節で骨盤を後傾します。

また、腰仙関節で骨盤を挙上、対側回旋します。

体幹を屈曲、側屈、同側回旋します。

腹圧を高めます。

腰部多裂筋

腰部多裂筋は腰椎を伸展(腰を反らす)します。

左右の片側の収縮では腰椎を側屈、回旋します。

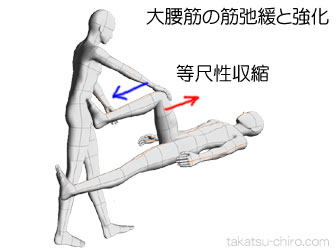

腸腰筋(腸骨筋、大腰筋)

大腰筋と腸骨筋は、股関節で骨盤を前傾します。また、大腿を屈曲、外旋します。

大腰筋は、股関節が固定された状態では腰椎を伸展します。

左右の片側の収縮では体幹を側屈、対側回旋します。

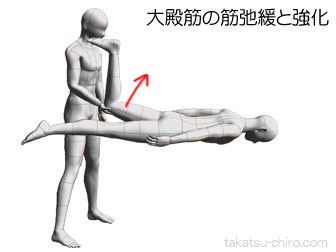

大殿筋

大殿筋は、股関節で骨盤を後傾します。また、大腿を伸展、外旋します。

上部線維は股関節で大腿を外転します。

下部線維は股関節で大腿を内転します。

ハムストリングス

ハムストリングスは、股関節で骨盤を後傾します。また、大腿を伸展、膝関節で下腿を屈曲します。

大腿二頭筋は、膝関節で下腿を外旋します。

半腱様筋と半膜様筋は、膝関節で下腿を内旋します。

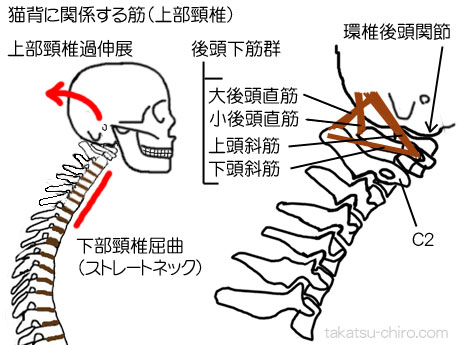

5.2 上部頸椎の筋

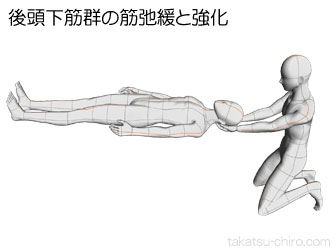

猫背ではほとんどの場合、上部頸椎が過伸展したストレートネックになっています。そのため矯正は上部頸椎の後頭下筋群を調整します。

後頭下筋群

後頭下筋群は、大後頭直筋、小後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋で構成され、環椎後頭関節で頭を伸展し前に移動します。首と頭のつけ根で顎を前上方に突き出すように頭を動かします。

下頭斜筋は、環軸関節で第1頸椎(環椎)を同側回旋します。

5.3 肩の筋

三角筋前部線維

三角筋前部線維は、肩関節で上腕を屈曲します。他に、外転、内転、内旋、水平屈曲します。

三角筋前部線維が緊張していたり短縮すると、腕を体幹の横に付けたとき肩甲骨が前傾し巻き肩になります。

小胸筋

小胸筋は、肩甲骨を外転、下制、下方回旋します。

小胸筋が緊張していたり短縮すると、肩甲骨が前傾し巻き肩になります。

肩甲骨を固定した場合、第3~5肋骨を引き上げます。

6. 猫背矯正・姿勢矯正の施術

猫背矯正・姿勢矯正の施術は、背骨の固まっている関節を動くようにして、背骨を支えている筋肉を調整し理想の姿勢に近づけていきます。

※調整方法は六層連動操法、カイロプラクティック(ボキボキしません)、神経筋反射を利用した手技にて行います。

矯正技術の詳細は、受講したセミナーの内容を公開してしまうことになるため記述しません。ここでは『どんなことをされるのか?』不安な方のために施術の雰囲気と施術理由などをお伝えしています。

6.1 姿勢の評価

最初に、後面と左右の側面から目視で全体の姿勢を大まかに評価します。

⇒ページ先頭へ戻る6.2 関節の評価

股関節、仙腸関節、環椎後頭関節、肩関節の可動性、変位(運動軸のズレ)、脊柱全体の弾力性などを評価します。

その他、必要に応じて、肋椎関節、手足の関節なども評価します。

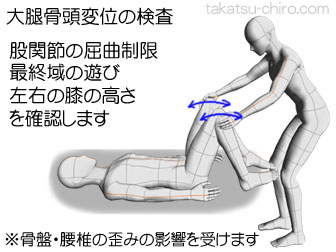

大腿骨頭変位の検査・例

仰臥位で膝を立て屈曲方向に押し股関節の可動制限、遊び、膝の高さの左右差を確認します。

可動域や膝の高さに左右差があれば大腿骨頭が変位(運動軸のズレ)している可能性があります。

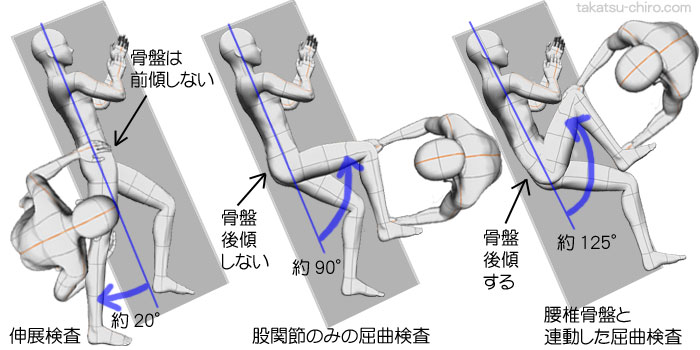

股関節の可動域検査・例

側臥位で大腿を伸展方向と屈曲方向に動かし可動範囲を確認します。

伸展制限があれば骨盤後傾、屈曲制限があれば骨盤が前傾している可能性があります。

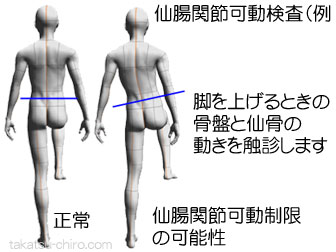

仙腸関節の可動性検査・例

座位、立位、仰臥位、伏臥位、側臥位で仙腸関節の可動性を評価します。

⇒ページ先頭へ戻る6.3 筋の評価

姿勢に関係する筋の柔軟性や筋力などを評価します。

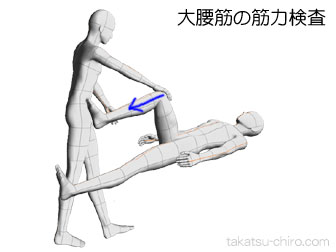

大腰筋の筋力検査・例

力の入り具合や痛みなどを確認します。

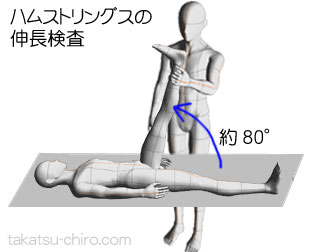

ハムストリングスの伸長検査・例

ハムストリングスの柔軟性や痛みなどを確認します。膝を伸ばしたまま約80°上がればOKです。

⇒ページ先頭へ戻る6.4 関節の可動化

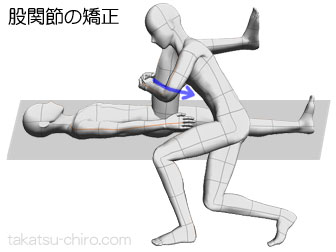

股関節、仙腸関節、腰椎椎間関節、胸椎椎間関節、頸椎椎間関節、肋椎関節、環椎後頭関節、肩関節で可動制限がある関節はすべて調整します。

必要があれば、膝関節、足関節なども調整します。

関節の矯正・例

6.5 筋の調整

身体の歪みや筋の状態に応じて、姿勢に関係する筋の弛緩や強化また拮抗筋の弛緩や強化を行います。

弛緩と強化は同じ手技で筋硬結を取り除きます。硬結部位の筋線維が正常に機能することで、筋全体が弛緩し強化されます。

筋弛緩と強化・例