関節機能障害(関節機能異常)とは、関節自体(骨・靭帯・腱などの組織)には器質的変化がないのに、痛みがあったり、可動域が制限されていたり、動きがスムーズでないなど、解剖学的には問題がないのに正常に機能しない状態をいいます。

関節機能障害の症状

関節機能障害の主な症状は痛みで、これに伴い可動域制限、可動性増大、筋力低下、筋スパズム(痙攣、筋の不随意的な異常収縮)、凝りなどの症状がでます。

痛み

痛みには、関節機能障害を起こしている関節の運動痛とその関節から離れた部位に感じる関連痛、圧痛があります。

運動痛

関節機能障害が存在する関節を自動的あるいは他動的に動かすと、その関節に痛みを生じます。

関連痛

仙腸関節、椎間関節、肋椎関節、胸肋関節など体幹の関節の関節機能障害では四肢遠位端にまで達する関連痛があります。

四肢の関節機能障害では、関連痛は障害関節から末梢に向かって比較的短い距離にみられます。

圧痛

圧痛は関節機能障害を起こしている関節周囲や関連痛領域の靭帯、筋、腱などに認められます。

可動域制限

可動域制限は関節機能障害により直接起こるものと、反射性筋収縮によって間接的に起こるものがあります。

可動域制限が続くと、可動域制限の上下位レベルの関節に代償性の可動性増大(不安定性)を生じる可能性があります。

また、可動域制限により関節の遊びがなくなることで外力を十分に吸収できず、傷害が発生しやすくなることも考えられます。

例・股関節可動域制限

股関節関節包が拘縮、短縮すると股関節の軸がずれ、股関節の可動域が制限されます。可動最終域での痛み、詰まり感、インピンジメント(骨のぶつかり)などを引き起こします。

また、寛骨臼と大腿骨頭の当りが強くなり軟骨が傷むと変形性股関節症に発展していきます。

可動性減少関節

可動性減少関節とは、

正常な可動域が減少した状態の関節を可動性減少関節といいます。

関節の遊びが無い状態です。

可動性増大、不安定性

可動性の増大または不安定性は筋力低下、靭帯の弱化、椎間板変性などの結果または変遷過程で起こる病態です。

関節の不安定性が続くことで、靭帯にストレスが加わり神経筋活動が変化し正常なタイミングで筋収縮が生じなくなります。その結果一部の筋肉に過剰な負荷がかかります。

また、不安定な関節を固定しようと筋肉が過剰に収縮します。

例・股関節不安定性

股関節関節包やそれを補強する靭帯がゆるむと、股関節が不安定になり挟み込みや可動性増大と痛み、インピンジメント(骨のぶつかり)などを引き起こします。

可動性亢進関節

可動性亢進関節とは、

生理学的な関節運動範囲内で椎骨の可動性が異常に増加している関節で、

関節の遊びの最終点まで関節が伸張された場合、

関節内や、椎間孔から出る神経に沿って痛みが生じるものをいいます。

関節可動性亢進の原因は、関節包や靭帯の過伸張、筋肉の弱化などがあげられます。

柔軟性に富む正常関節とは異なり、体操選手のように関節の可動性が異常に増加していても、関節の遊びの最終点まで関節が伸張された際、痛みを伴わないものは可動性亢進関節とは呼びません。

筋力低下、筋委縮

下図は、神経が圧迫されると、思ったほど筋肉に力が入らないということをイメージしています。実際のメカニズムは、筋肉(筋紡錘)や腱(腱器官)など固有受容器からのフィードバックがありもっと複雑です。

痛みが激しい時は、スパズムを起こしている一部の筋が筋力低下を起こすことがあります。

関節機能障害が長期間続くと、関連痛領域の筋が委縮することがあります。

筋スパズム、凝り

筋スパズムや凝りは関連痛領域に出現し、触れると硬い感覚があります。

筋スパズムを起こしている筋には、圧痛があり“こむらがえり”など有痛性の筋攣縮を頻発することもあります。

その他

関連痛領域にしびれ、冷感、感覚鈍麻などの感覚異常、腫れ、発赤、皮膚の硬化などを引き起こすことがあります。

関節周囲の痛みが続けば、ガングリオンや骨膜増殖と思われる骨膨隆が出現することもあります。

関節機能障害の原因

関節面のズレ

転倒、衝突、引っ張りなどの外力が加わり関節の遊びの範囲を越え、その位置で靭帯が緊張すると関節面が不適合の状態で固定されることがあります。

また、加わった外力が大きいなどで靭帯が損傷した場合、以後は比較的軽微な外力でも関節機能障害を引き起こすようになります。

軟部組織の変化

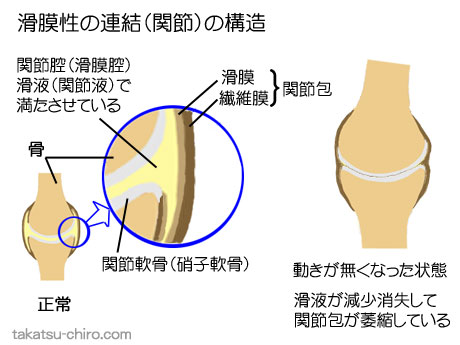

長期臥床患者やギプス固定など、長期間関節を使わない状態が続くと筋の萎縮や靭帯など関節軟部組織の伸縮性が減少し、関節面の滑らかな滑りを阻害します。

また、筋力が低下したり靭帯が弱化すると、関節の可動性が増大し不安定になります。