副鼻腔炎とは、鼻腔の炎症が副鼻腔にまで広がった副鼻腔粘膜の炎症です。

副鼻腔は、

鼻腔のまわりの頭蓋骨の空洞で、正常では紙のように薄い粘膜に覆われ、中には空気が入ります。

鼻腔との連絡路があり、副鼻腔粘膜は鼻粘膜と連続しています。

そのため、「かぜ」などの鼻腔の炎症は副鼻腔粘膜にまで広がります。

副鼻腔

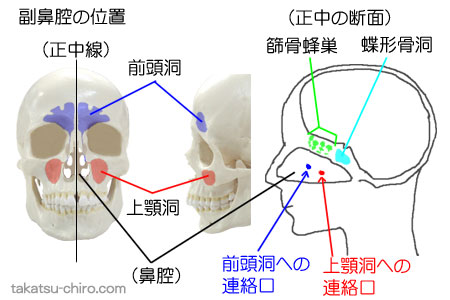

副鼻腔は、前頭洞、上顎洞、蝶形骨洞、篩骨洞(篩骨蜂巣)の4つの洞からなり、内部は粘膜に覆われ、鼻腔の粘膜に続いています。

副鼻腔炎の症状

副鼻腔炎の2大症状は、

鼻閉(鼻づまり)と鼻漏(鼻汁)で、

ほかに随伴症状を伴う場合があります。

鼻漏は、鼻の穴から出る場合と、のどに出る場合(後鼻漏)があります。

後鼻漏は咳や咳払いの原因になります。

鼻漏には粘液性、膿性、それらの混合した粘膿性がありますが、血が混じることは稀とされています。

急性の副鼻腔炎

急性副鼻腔炎では、

初期は「水っぱな」が主で、つづいて粘液性、膿性となります。

急性副鼻腔炎の炎症が持続したり繰り返すと慢性となります。

慢性副鼻腔炎

慢性副鼻腔炎では、

鼻漏は粘液性で、かぜをひいて急に悪化すると膿性になります。

随伴症状

頭痛、頭重、目の奥の痛み、顔面痛、嗅覚障害などがあります。

顔面の前頭部(おでこ)や上顎、頬、鼻根部あたりに鈍痛、

上顎や眉間など炎症部位を軽く叩くと痛い場合もあります。

頭の働きや注意力が鈍ることとは無関係とされています。

副鼻腔炎の種類

単洞性、片側性、両側性があります。

単洞性は、

ひとつの副鼻腔のみの炎症をいい、上顎洞に多発します。

片側性は、

左右のいずれかに限局するものをいいます。

両側性は、

両側の炎症で通常の慢性副鼻腔炎は両側性です。

単洞性または片側性の副鼻腔炎は、両側性に比較して治療に対する反応が良好で治癒しやすいとされています。

副鼻腔炎の原因

感染

ウイルスや細菌の感染により鼻腔粘膜に炎症が起こり、その炎症が副鼻腔粘膜に広がります。

アレルギー

鼻アレルギーで鼻腔の粘膜が腫れたり、副鼻腔粘膜にアレルギーが波及すると、副鼻腔の換気や排泄が悪くなり、副鼻腔炎が生じます。

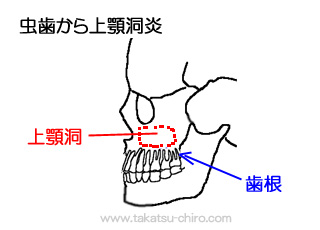

虫歯

上顎洞の底には、歯根(歯の根)があって、虫歯の細菌が上顎洞炎を起こすことがあります。

これを歯性上顎洞炎といい、悪臭が強いのが特徴です。

物理的原因

炎症を起こすきっかけとして、水泳、ダイビング、気圧性(気圧の変化による)などがあります。

副鼻腔炎を発症しやすい条件や環境

- 鼻腔の形に異常がある

- 副鼻腔の構造が複雑

- 副鼻腔の連絡路が狭い

- かぜをひきやすい体質

- アレルギー体質

- ストレス

- 大気汚染

- 室内の換気不良

- 栄養の偏り

副鼻腔炎から蓄膿症になる

副鼻腔粘膜が炎症を起こすと、そこから分泌された粘液や膿汁が副鼻腔にたまり、鼻腔にあふれてきます。

鼻腔との連絡路は狭く、少しの粘膜の腫れでもつまってしまいます。

連絡路がつまると、副鼻腔の換気が悪くなり、分泌物は中に溜まってしまいます。

そうなると、連絡路はますますつまりやすくなる、という悪循環になります。

特に、上顎洞は、連絡路が上方にあるため、炎症時に膿がたまり、慢性炎症に移行しやすく、蓄膿症になります。

頭蓋骨の歪みが原因の場合

副鼻腔炎がいつまでも治らない場合、

頭蓋骨が歪み鼻腔と前頭洞や上顎洞をつなぐ連絡路が狭くなることで、換気が悪くなっている(鼻の通りが悪い)可能性があります。

この場合、頭蓋骨を矯正することで鼻の通りが良くなり炎症が治まる可能性があります。