便秘には、色々な種類があります。

慢性の便秘では、弛緩性、習慣性、痙攣(けいれん)性、症候性があり、

急性の便秘では、一過性単純性便秘、症候性があります。

種類によって対処法も変わってきます。

弛緩性と痙攣性の便秘では対処法が全く逆になります。

逆の対処をすると逆効果になります。

便秘解消には、まず自分がどの種類の便秘かを知る事が大事です。

便ができるまで(便形成)

通常、食べたものが、胃や小腸で分解、消化され、食後約5時間で大腸に到達します。

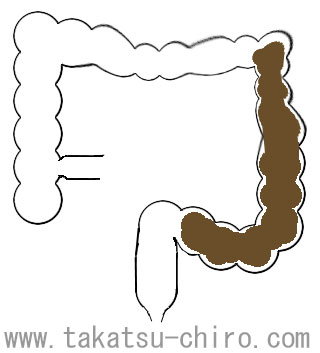

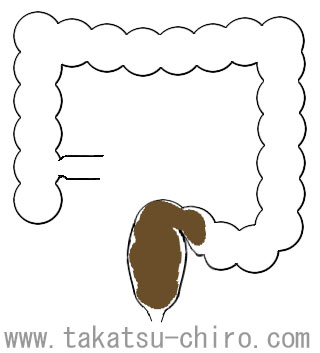

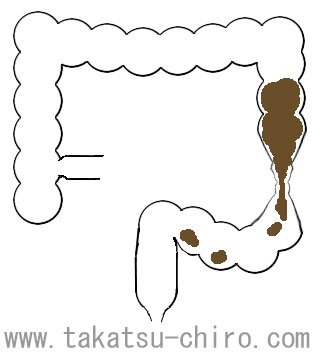

下図では、大腸での糞便の形成を説明しています。

※下図は正面から見た図です。

下行結腸・S状結腸が身体の左側です。

食物は、胃で分解消化され、小腸でさらに消化され、栄養素が吸収されます。

食後約5時間で大腸に到達します。大腸では水分の吸収と糞便が形成されます。

食後約18時間で糞便ができあがります。糞便はS状結腸、下行結腸にたまります。

それが直腸内に送り込まれると便意をもよおします。

この流れが妨げられると便秘になります。

胃の通過時間

胃での分解・消化時間は、食物の種類、量などに左右されます。

炭水化物・2~3時間

たんぱく質・4~5時間

脂肪・7~8時間、

量が多いほど時間がかかり、少ないほど短時間、

液体は固形物より速く通過します。

便秘の種類と解消法

※激しい腹痛や吐き気を伴う場合は早急に医療機関を受診してください。

慢性・弛緩性(結腸性)便秘

大腸の緊張低下、蠕(ぜん)動運動の弱化で、便を押し出す力が不足。腹筋力の低下で排便時の腹圧が弱くなってる。

解消方法

・適度な運動

・食物繊維(※1)の多い食事(腸に刺激を与える)

※1.食物繊維は不溶性と水溶性のものがあり、不溶性の食物繊維は腸の通過が速くなりますが、水溶性の食物繊維は腸の通過が遅くなります。

慢性・習慣性(直腸性)便秘

直腸の神経が鈍くなり、糞便が直腸に送られても、便意がおこりにくくなっている。便意があっても度々我慢したり、下剤や浣腸の誤用乱用などでなります。

解消方法

・朝食を十分にとる(※2)

・朝食の前9時間程度は固形物を摂らない(※3)

・朝トイレタイムをとる

※2.「朝食を十分にとる」というのは、胃に食べ物が入ると胃結腸反射(胃大腸反射)がおこり、大腸は反射的に収縮して直腸へ便を送り出そうとします。特に空腹時に強くおこります。つまり朝食のときが一番おこりやすいので、そこでしっかり食事をとって確実に反射を起こそうということです。

※3.胃が空になっていないと大腸の中の便が一気に動く大蠕動が起こりにくくなるため大腸の中で便が渋滞します。

慢性・痙攣(けいれん)性便秘

大腸に痙攣が起こりそこが狭くなって、便の通過に時間がかかる。ストレス、自律神経の特に副交感神経の過緊張などによる。

解消方法

・刺激物(香辛料、食物繊維の多い食事)をさける

・ストレス発散を心がける

慢性・症候性便秘

腸管の病変、大腸ガン、ポリープなどによって、腸管が狭くなっている。

対処

・医療機関で検査

急性・一過性単純性便秘

ダイエットなどで食事の量が少なくなったり、生活環境の変化などで、精神的なストレスが生じた場合など、一過性のもので原因がなくなればすぐに治るもの。

対処

・特になし

急性・症候性

腸閉塞、腸ねん転など激しい腹痛や吐き気を伴うことがある。

対処

・早急に医療機関を受診

便が硬い場合

水溶性の食物繊維を摂る。

水溶性の食物繊維は水分をある程度保ったまま出てくるため、便が軟らかくなります。手軽に毎日摂れるものでは、「大麦」や「かんぴょう」などがおすすめです。

便秘からくる症状

肌荒れ、ニキビ、吹き出物、お腹の張り・膨満感、腹痛、頭痛、肩こり、食欲不振、吐き気、体臭、口臭、不眠、イライラ、倦怠感、痔、など様々です。

全身をコントロールしている自立神経が関係してきますので影響は全身にでます。

症状が出てしまうと、その症状自体は便秘が改善されてもすぐ消えないことがあります。

便秘の整体施術

慢性の弛緩性、習慣性、痙攣性便秘の場合、骨盤や背骨の歪みが原因で自律神経のバランスが崩れている可能性があります。

そのため、骨盤や背骨を調整し自律神経のバランスを整えていきます。

また、腸の刺激または緊張を緩和するため、腸(お腹)のマッサージを行います。